전체 글

- 미국 한인교회(찬양/CCM방송) 2005.07.29

- 극동방송 2005.07.29

- 中國歷史 2005.07.28

미국 한인교회(찬양/CCM방송)

극동방송

中國歷史

中国历史系列條目 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 舊石器時代 | 史 前 時 代 | ||||||||

| 中石器時代 | |||||||||

| 新石器時代 | |||||||||

| 黄河文化 | 長江文化 | ||||||||

| 传说時代 (三皇五帝) | |||||||||

| 夏 约前21世纪–约前16世纪 | |||||||||

| 商 约前17世纪–约前11世纪 | |||||||||

| 西周 前11世紀–前771 |

周 前11世紀 | 前256 | ||||||||

| 东周 前770 | 前256 |

春秋 前770–前476 | ||||||||

| 戰國 前476–前221 | |||||||||

| 秦 前221–前207 (西楚 前206–前202) | |||||||||

| 西汉 前202–9 |

汉 前202 | 220 | ||||||||

| 新 9–23 | |||||||||

| (玄漢 23–25) 东汉 25–220 | |||||||||

| 魏 220–266 | 蜀 221–263 |

吳 222–280 |

三国 220–280 | ||||||

| 西晋 266–316 | 晋 266 | 420 | ||||||||

| 十六国 304–439 |

东晋 317–420 | ||||||||

| 北魏 386–534 |

宋 420–479 | 南 北 朝 420 | 589 | |||||||

| 齐 479–502 | |||||||||

| 东魏 534–550 |

西魏 535–557 | 梁 502–557 (后梁 555–587) | |||||||

| 北齐 550–577 |

北周 557–581 | 陳 557–589 | |||||||

| 隋 581–619 | |||||||||

| 唐 618–705 (武周 690–705) 唐 705–907 | |||||||||

| (定难军 881–982) 西夏 990– 1227 |

辽/契丹 907–1125 (西辽 1124–1218) |

五代十国 907–979 | |||||||

| 北宋 960–1127 |

宋 960 | 1279 | ||||||||

| 金 1115–1234 |

南宋 1127–1279 | ||||||||

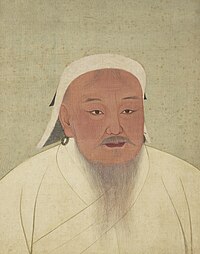

| (大蒙古國 1206–1271) 元 1271–1368 (北元 1368–1388) | |||||||||

| 明 1368–1644 (南明 1644–1662) | |||||||||

| (後金 1616–1636) 清 1636–1912 | |||||||||

| 中華民國 1912–1949 | |||||||||

| 中华人民共和国 1949至今 |

中華民國 1949至今 | ||||||||

中國歷史的長度沒有統一定論,因為根據不同的計算方法,有著不同的長度。從中國第一次建立大一統中央集權制帝國的秦朝開始算起約有2,200年;從中國第一次使用文字,並成為信史的商朝算起約有3,500年;自擁有二重證據法證明的夏朝算起約有4,200年;從孔子所說的、有著三皇五帝的傳說時代算起約有4,600年;從盤古、上帝、女媧等目前還不確定的神話時代算起約有5,000年(這也是在一般中國人的認知中、中國歷史傳統意義上的長度);從標誌著人類文明萌芽的新石器時代磁山文化算起約有10,000年;而從人類開始脫離原始生活的舊石器時代藍田猿人文化算起約有80萬年的歷史。

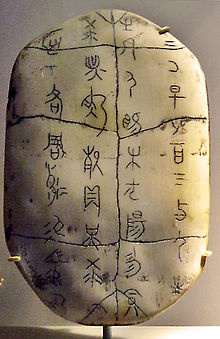

同時也有歷史學者認為,在人類文明史中,「歷史時代」的定義是指從有文字發明時起算,在那之前則稱為「史前時代」;歷史中傳説伏羲做八卦,黃帝時代倉頡造文字;近代考古發現3,350多年前(前1350年)商朝的甲骨文、約3,000年前至4,000年前的陶文、約4,000年前至5,000年前具有文字性質的龜骨契刻符號。

從政治和社會形態區分中國歷史,據考古資料顯示,約在早於距今6,000年前的裴李崗文化晚期或者仰韶文化早期時代,中原地區從母系氏族社會過渡到氏族。同時,原始社會平等被打破。而據有文字記載的歷史,商朝已經開始君王世襲,周朝建立完備的禮制,至東周逐漸解構,秦朝統一各國政治和許多民間分歧的文字和丈量制度,並建立中央集權政治。自漢朝起則以文官主治國家直至清朝。清末以降,民主政治、馬克思主義等各種政治思潮流傳,先是革命黨推翻帝制於1912年成立中華民國。1949年10月1日,中共在中國大陸建立中華人民共和國,而國民黨主政的中華民國政府因國共內戰失敗而退守台灣。

從經濟形態觀察,中國古代人口主要由自由人構成,私有制、商業活動發達。周朝時商業主要由封建領主階層控制的官商貿易和庶人的自由貿易構成。秦漢以後實行中央集權,人口由士、農、工、商等構成,其中以從事農業的自由民為主體,是一個君權官僚制下的以土地爲主要生產資本的較為自由的商業經濟社會,一些重要的行業譬如油鹽米等由官僚和商人的壟斷。除了農業,手工業以及商業貿易也有很大的發展。早在漢朝絲綢之路的開通,促進東亞與中亞至歐洲的陸上交通時,國際貿易早已起步;隋唐時大運河的開通促進南北貿易;唐朝的盛世及外交的開放、交通的建設,更使各國文化、物資得以交流;唐朝時出現類似匯兌証券的飛錢,宋代時出現紙幣;元代時更因為全面開通商旅的關卡使得與中亞的商業交流十分繁榮;明朝中葉實行海禁,清代則受到西方國家海上發展的影響,海上國際貿易發展迅猛。自中華民國成立起試圖建立民主國家,實行自由經濟,1949年後中共執政後起先為公有制的計劃經濟社會,改革開放後逐步向私有制的市場經濟社會轉型,該形態被稱為在宏觀調控下的社會主義市場經濟,同時1980年代以來工業化發展迅猛,數億人口在短短20多年內從農民轉為工人(目前僅僅被稱為“農民工”的產業工人就達到約2億)。隨著大陸的發展,中華人民共和國加入世界貿易組織之後,大陸經濟成為全球經濟中越來越重要的組成部分。

目录[隐藏] |

史前時代 [编辑]

迄今為止發現的最早的高等靈長類中華曙猿在4,500萬年前生活在中國江南一帶。考古証據顯示224萬年至225萬年前,中國就有直立人居住,目前考古發現的有巫山人、元謀人、藍田人、南京直立人、北京直立人等。這些都是目前所知較早的原始人類蹤跡。

中國史前時代的各種文化是經過以下幾個階段:以直立猿人為主的舊石器時代早中期(距今約50至40多萬年前),接著進入舊石器時代中晚期,以山頂洞人為代表,距今約在20至10餘萬年前。新石器時代早期的代表性文化是裴李崗文化,這一時期屬於母系氏族社會,社會尚無明顯分層。緊接著是以仰韶文化為代表的新石器時代中期,這一時期,社會性質從母系氏族社會過渡到父系氏族社會,社會貧富分化逐漸加深,同時生產力水平有顯著提高。而以龍山文化為代表的新石器時代晚期,大約出現在四千多年前。目前考古工作已經在長江、黃河流域發現數個屬於這一時期的城址群,如中原城址群、江漢城址群、海岱城址群等。這或許表明在龍山時代,社會的組織形態發生較大的轉變。

根據現在的考古學研究,中國的新石器時代呈現多元並立的情形:約7,000年到5,000年前在河南省、河北省南部、甘肅省南部和山西省南部出現的仰韶文化便具備使用紅陶、彩陶以及食用粟米和畜養家畜的特質。而大約在同一時間,尚有在浙江省東邊出現的河姆渡文化、浙江省北邊出現的良渚文化、山東省的大汶口文化。

傳說時代 [编辑]

華夏文明形成於黃河流域中原地區。早期的歷史,口口相傳。神話中有盤古開天地、女媧造人的説法。

三皇五帝 [编辑]

傳説中的三皇五帝,是夏朝以前數千年傑出首領的代表,具體而言有不同的説法。三皇一般指燧人、伏羲、神農以及女媧、祝融中的三人。五帝一般指黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜。自三皇至五帝,歷年無確數,最少當不下數千年。

炎黃蚩尤 [编辑]

據現今整理出來的傳說,黃帝原系炎帝部落的一個分支的領袖,強大之後在阪泉之戰中擊敗炎帝,成為新部落聯盟首領,之後又與東南方的蚩尤部落發生衝突,在涿鹿之戰中徹底擊敗對手,樹立自己的霸主地位。

後來黃帝的孫子顓頊和玄孫帝嚳繼續擔任部落聯盟的首領。帝嚳的兒子堯繼位,他是一名賢君,創立禪讓制,傳位給舜。在舜時期,洪水氾濫,鯀採用堵塞的方法,結果洪水更厲害了,鯀被處決,他的兒子禹採用疏導的方法,成功治理洪水,因此被推舉為首領。

夏朝 [编辑]

禹的兒子啟破壞禪讓制方式,自立為王(但據《史記》及香港中學課本所述,啟是被推舉為領袖)建立傳說中第一個世襲王朝——夏朝,夏朝持續約400多年,在最後一個夏朝君主桀末期,東方諸侯國商首領成湯奪取政權,建立商朝。

傳說中最早的世襲朝代夏朝約在前21世紀到前16世紀,由於這段歷史目前沒有發現文字性文物做印證,所以只能靠後世的記錄和出土文物互相對照考證,中國學者一般認為河南省洛陽市二里頭遺址是夏朝首都遺址,有學者對此持有疑問。根據文字記載,夏朝有中國最早的曆法夏小正。傳說夏朝最後一個君主桀,由於荒淫無道而被湯推翻。相傳夏朝發明干支,出現十進位制。

商朝 [编辑]

而商代時文明已經十分發達,有曆法、青銅器以及成熟的文字——甲骨文等。商王時已經有一個完整的國家組織,並且具有相當的規模。當時的主要生產部門是農業,不過手工業,特別是青銅器的冶鑄水平也已經十分高超。並且已經出現原始的瓷器。商朝自盤庚之後,定都于殷(今河南安陽),因此亦稱為殷朝。商朝的王位繼承制度是兄终弟及或傳子,多按年齡的長幼繼承。

周朝 [编辑]

西周 [编辑]

與殷商時代同時,黃河上游的另一個部落周正在逐步興起,大約前1046年,周武王伐商紂王,屢事討伐的商朝,國力與經濟大衰,無法面對周的強攻,於是滅亡,是謂武王克殷。周朝正式建立,建都渭河流域的鎬京(今陝西西安附近),周武王死後,又隨著周公東征,強烈地打擊商朝的頑軍,不但是增進周朝的領土,也使殷商的影響力不再。

之後周朝的勢力又慢慢滲透到黃河下游和淮河一帶。周王朝依然是封建貴族統治,有許多貴族的封國(諸侯)。

到鼎盛時,周朝的影響力已經在南方跨過長江,東北到今天的遼寧,西至甘肅,東到山東。周朝時的宗法制度已經建立,政權機構也較完善。自唐堯、虞舜至周朝皆奴隶時代,帝王與諸侯分而治之[1]。中國最早有確切時間的歷史事件是發生於西元前841年西周的國人暴動。

西周人用圭表測日影來確定季節。

東周 [编辑]

春秋時代 [编辑]

春秋戰國時期學術思想比較自由,史稱百家爭鳴。出現多位對之後中國有深遠影響的思想家(諸子百家),例如老子、孔子、墨子、莊子、孟子、荀子、韓非等人。出現很多學術流派,較出名的有十大家,即道家(自然)、儒家(倫理)、陰陽家(星象占卜)、法家(法治)、名家(修辭辯論)、墨家(兼愛非攻)、雜家(合各家所長)、農家(君民同耕)、小說家(道聽途說)等。

文化上則出現第一個以個人名字出現在中國文學史上的詩人屈原,他著有楚辭、離騷等文學作品。孔子編成詩經。戰爭史上出現傑出的兵法家孫武﹝孫子兵法﹞、司馬穰苴﹝司馬法﹞、孫臏﹝孫臏兵法﹞、吳起﹝吳子兵法﹞、尉繚﹝尉繚子﹞等等。

前770年,由於遭到北方遊牧部落犬戎的侵襲,周平王東遷黃河中游的雒邑(今河南洛陽),東周開始。此後,周王朝的影響力逐漸減弱,取而代之的是大大小小一百多個小國(諸侯國和附屬國),史稱春秋時期。春秋時期的大國共有十幾個,其中包括晉、秦、鄭、齊及楚等。這一時期社會動盪,戰爭不斷,先後有五個國家稱霸,即齊、宋、晉、楚、秦(又有一說是齊、晉、楚、吳、越),合稱春秋五霸。

第一個稱霸的國君齊桓公任用管仲,在國內施行改革,使當時階級矛盾十分激烈的齊國安定下來,並逐漸強盛,許多諸侯都朝拜齊國。齊國率九個盟國之師攻伐威脅周朝的楚國,楚成王被迫將和。齊桓公死後,他的五個兒子爭做國君,齊失其霸業。宋襄公曾經試圖稱霸,後為楚軍所敗。

晉國公子重耳在一場內亂後登上君位,是為晉文公。晉文公實行改革,使晉國的勢力發展到中原,與南方大國楚國產生摩擦。後楚國出兵圍攻宋國首都帝丘,晉文公聯合秦、齊、宋三國之師大破楚軍於城濮,成為中原霸主。與晉國為盟的秦國國君秦穆公在晉文公死後起了稱霸的野心,與晉文公之子晉襄公屢次發生戰爭,最後以晉國的勝利告終,於是往西發展,把西邊的一些戎國滅掉,使秦穆公成為西戎的霸主。

楚成王的孫子楚莊王即位後,再次與晉國爭霸,楚國圍攻宋、鄭,晉國幾次派兵來救,都大敗而歸。許多中原國家背晉向楚。楚莊王成為中原的霸主。莊王死後,楚經靈王、平王兩代漸弱。東南方的吳國闔閭趁勢興兵伐楚,並大敗楚軍,攻佔楚國國都壽春,後平王之子昭王聯盟秦國攻吳,吳兵退出楚境。定都會稽(今浙江紹興)的越國趁吳軍遠征時攻擊吳國,大敗吳軍,吳王闔閭被射死,後闔閭之子夫差又報仇攻越,大獲全勝,俘虜越王勾踐。吳國又出兵齊國,與魯國聯合將齊國打敗,又攻晉國,但在黃池被晉軍打敗,越王勾踐趁這時襲擊吳國,九年後兼併吳國,夫差自殺而死。隨後北上,與齊、晉等諸侯會盟。勾踐死後,越國衰弱,戰國時為楚威王所滅。

春秋時期確定二十八宿;後期則產生古四分歷。

而且能製造精良的戰車與騎兵,同時此時中國的冶金也十分發達,能製造精良的鐵器,在農業上出現各種灌溉機械,大大提高生產率,從而為以後人口大大膨脹奠定基礎。歷史上出現春秋(左傳),國語,戰國策等史事記敘。

戰國時代 [编辑]

前546年左右,黃河流域的爭霸基本結束,晉、楚兩國平分霸權。前403年,晉國被三個門閥巨卿瓜分,成為韓、趙、魏三個諸侯國,史稱「三家分晉」。再加上姜姓的齊國被田氏取代,人稱田齊。

韓、趙、魏、齊、秦、楚及燕,並稱戰國七雄,戰國時期正式開始。大部分馬克思主義史學家將戰國開始劃為封建社會,然而大部分西方及台灣學者卻又將之劃為封建社會的崩潰,這是定義不同所致。

戰國初年,各國開始變法運動,其中,以李悝變法的魏國,在魏文侯時首先興起,北伐韓、趙、中山,東伐齊、宋,南伐楚,西伐秦,成為強國。齊國在齊威王時興起,兩次攻伐魏國獲勝,並長期任為霸主。南邊的楚國經吳起變法後強盛,滅掉陳、蔡、越,擴展疆土。趙國經過趙武靈王胡服騎射後訓練成一部強大的軍隊,與秦、齊、楚爭先。韓國國君韓昭侯任用法家大師申不害變法,逐漸興起。

前356年,秦國的秦孝公採用法家的商鞅變法開始後,秦國國力大大增強,使其他六國恐懼,名士蘇秦游遍六國,說服六國國君聯合合縱抗秦,秦國卻用張儀為相,又使六國屈從于秦,破壞合縱。宋、魯等小國到戰國後期為齊楚所滅。

但秦國卻開始對六國用兵,秦國大將白起先後大敗韓、趙、魏、楚四國,又使趙燕兩國互相攻伐,削弱兩國勢力。東方的齊國也在燕國大將樂毅的討伐後衰落,秦國最後終於在前221年消滅六國,完成統一,中國歷史也進入新時代。

科技史上出現墨子,建築史上有魯班,首次發明瓦當,奠定中國建築技術的基礎。

秦朝 [编辑]

前221年,秦併其他六國後統一中國主體部分,成為中國歷史上第一個統一的中央集權的封建王朝,定都咸陽(今西安附近)。由於秦王政自認“功蓋三皇,德過五帝”,於是改用皇帝稱號,自封始皇帝,人稱秦始皇,傳位後的皇帝稱二世,直至千世萬世。他對國家施行多項改革,包括中央集權的確立,以郡縣制取代周朝的諸侯分封制;統一文字,方便官方行文;統一度量衡,便於工程上的計算;統一貨幣,促進經濟的發展。秦始皇還大力修築馳道和直道,並連接戰國時趙國、燕國和秦國的北面圍城,築成西起臨洮、東至遼東的萬里長城以抵禦北方來自匈奴,東胡等遊牧民族的侵襲。秦始皇推崇法治,重用法家的李斯作為丞相,並聽其意見,下令焚書坑儒,收繳天下兵器,役使七十萬人修築阿房宮以及自己的陵墓——包括兵馬俑等。

前210年,秦始皇病死於出巡途中,胡亥(即秦二世)與趙高合謀殺害太子扶蘇即位。但十個月後,陳勝、吳廣在大澤鄉揭竿起義,包括六國遺臣等野心家乘勢作亂,前206年劉邦圍攻咸陽,秦王子嬰自縛出城投降,秦亡。

楚漢相爭 [编辑]

漢王劉邦與西楚霸王項羽展開爭奪天下的楚漢戰爭。當初,項羽邀請劉邦,舉行著名的鴻門宴,謀士范增勸他趁機在宴上殺死劉邦,項羽不肯,錯失良機,劉邦感覺形勢不妙,借機逃走,後與項羽發生戰爭,在彭城一帶與項羽對持,暗中派韓信出兵征服諸侯,圍攻項羽。前202年十二月,項羽被韓信、彭越和英布等漢連合軍圍困於垓下(今安徽靈壁),四面楚歌。項羽在烏江自刎而死。楚漢之爭至此結束。

漢朝 [编辑]

漢朝是中國第一個在文治武功與國際聲望達到極為輝煌的時代,也是中國歷史分野上被視為上古時期轉折到中古時期的第一個朝代,具有承先啟後的重要關鍵地位及代表性。由於中間歷經王莽篡漢的短暫中斷過程,所以又分為西漢(又稱前漢)及東漢(又稱後漢)。

西漢 [编辑]

漢高祖劉邦打敗楚霸王項羽後,登基,定都長安(今陝西西安),西漢開始。由於漢高祖目睹秦朝因嚴刑峻法、賦繁役重而速亡。所以即位後輕徭薄賦,使人民得以休養生息。

劉邦死後由其子漢惠帝劉盈即位,但是劉盈並無實權,他的母親呂太后充分掌握權力,呂后雖然對付政敵殘忍狠毒,不過為政頗有其夫婿之風,實施黃老道家之術,百姓安居樂業。呂后過世,宗室、大臣們憤恨地殺進皇宮,並改立刘邦的另外一個兒子劉恆為帝,是為漢文帝。文帝寬大仁孝,他習用黃老之道施政,天下安樂,他的繼承人是漢景帝劉啟。漢景帝時代發生宗室諸侯們聯合造反的事件,世稱七國之亂,劉啟將之平定之後,繼續發展經濟,勸農教桑,人民富裕,他傳位給漢武帝劉徹。

到漢武帝時,他繼承父祖所留下的經濟與財政盛況,西漢到達鼎盛。並與羅馬,安息(帕提亞),貴霜並稱為四大帝國。漢武帝接受主父偃的提議實行推恩令,徹底削弱諸侯國勢力,強化監察制度,實現中央集權;他派遣衛青、霍去病、李廣等大將北伐胡人,成功地擊潰匈奴,控制西域,還派遣張騫出使西域,開拓著名的絲綢之路,發展對外貿易,使中國真正瞭解外面的世界,促進中西文化交流。儒家學說也被確立為官方的主流意識形態,成為占統治地位的思想。其他藝術與文化也蒸蒸日上。同時期還出現第一部通史性質的巨著——《史記》,同時這時的中國出現造紙術,大大推動文化發展。不過他的窮兵黷武,大大耗損帝國的財政元氣,也幾乎用盡他祖先幾代以來辛苦積累的財政基礎。

新朝 [编辑]

西漢發展到了一世紀左右開始逐漸衰敗。9年,外戚王莽奪權,宣佈一系列的改革,改國號為新。然而這些改革卻往往不切實際。25年劉秀復辟漢朝,定都洛邑,史稱東漢,而他就是漢光武帝。

東漢 [编辑]

東漢的發展延續西漢的傳統,此時出現天文學家張衡。漢的文化吸取秦朝的教訓,顯得相當開明,當時佛教通過西域到達中國,在河南雒陽修建中國的第一座佛教寺廟——白馬寺,佛教正式傳入中國。

東漢中後期,宦官和外戚長期爭權,西元2世紀左右的黃巾起義標誌其再度衰敗,196年曹操控制東漢朝廷,把漢獻帝迎至許都,「挾天子以令諸侯」,先後消滅呂布、袁術、袁紹、馬騰等各路群雄,進而統一北方。

三國兩晉南北朝 [编辑]

曹操幾乎掃平北方擁兵自重的軍閥,奉迎漢朝天子,掌握華北,自稱丞相。220年,曹操逝世,長子曹丕逼迫漢獻帝禪讓,篡漢建魏,定都洛陽;同時尚有劉備的漢定都成都;孫權的吳定都金陵,稱為建業(今江蘇南京),歷史進入三國時期。

263年,魏國權臣司馬昭派兵滅蜀漢。265年,司馬昭之子司馬炎篡位稱帝,建立晉朝,定都洛陽,魏國滅亡。280年晉朝滅吳,再度中國統一。290年晉武帝死後不到一年,十六年的朝廷權力鬥爭開始,史稱“八王之亂”。與此同時,中原周邊的五個胡族(匈奴、鮮卑、羌、氐、羯)與各地流民起來反晉,史稱五胡亂華。這些遊牧民族紛紛建立自己的國家政權。

304年到439年,華北陸陸續續有多個國家建立,包括成漢、前趙、後趙、前燕、前涼、前秦、後秦、後燕、西秦、後涼、北涼、南涼、南燕、西涼、夏和北燕,史稱十六國。

自東漢後期開始,為躲避戰亂,北方的漢族人民大量遷居南方,造成經濟重心開始南移;晉朝南遷,遷都金陵,稱作「建康」(今江蘇南京),歷史上稱此前為西晉,遷都金陵後為東晉。

東晉曾派多名將軍出兵北伐,但都無功而還,由於士族長期掌權,東晉一直失去著北伐勝利的機會。西元383年,前秦苻堅在統一北方後以六十萬大軍南侵,在淝水被晉軍殺得大敗,從此苻堅勢力不振。東晉曾一度為大將桓玄所篡,後為北府兵將領劉裕擊殺,從此,東晉大權落到劉裕的手裏,他於417年出兵滅掉後秦、南燕,收復青州,兗州,徐州、豫州四州,420年廢掉晉恭帝自立,國號宋。後來宋為齊所篡,齊為梁所滅,梁為陳所代。

439年,拓跋氏鮮卑統一北方,又大敗北方異族柔然,建立北朝的第一個王朝——北魏,形成南北朝的對立。北魏經馮太后改革,孝文帝漢化後,逐漸強盛。534年,北魏分裂為由漢人高歡掌握的東魏,與由鮮卑人宇文泰所控制的西魏,後東魏為高歡的後人北齊所取代,西魏為宇文泰後裔的北周所代,577年北周武帝宇文邕出兵滅掉北齊,統一北方。南朝經歷宋、齊、梁、陳的更替,而北朝則有北魏、東魏、西魏、北齊和北周。

南北朝時期是佛教十分盛行的時期,許多梵文佛經被翻譯成漢文,許多佛教僧侶來到到中國傳教。其中有一位叫做菩提達摩的,他所開創的禪宗,經過中國人思想的傳遞與創新後,對中國哲學造就很大的影響。

北魏后来和汉族融合为汉族。命令鲜卑贵族改姓汉姓,与汉族大地主通婚,学习汉语,穿汉服等一系列改革措施。改说汉语,三十岁以上的人改口比较困难,可以暂缓,三十岁以下、现在朝廷做官的,一律要改说汉语,违反这一条就降职或者撤职;规定官民改穿汉人的服装;鼓励鲜卑人跟汉族的士族通婚,改用汉人的姓。北魏皇室本来姓拓跋,从那时候开始改姓为元。魏孝文帝名元宏,就是用了汉人的姓。魏孝文帝大刀阔斧的改革,使北魏政治、经济有较大的发展,也进一步促进鲜卑族和汉族的融合。

隋朝 [编辑]

581年,楊堅取代北周建立隋朝,定都長安(今陝西省西安市附近),隋朝是五胡亂華後漢族在北方重新建立的大一統王朝,結束自西晉末年以來長達近三百年的分裂局面。中國歷經三百多年的戰亂分裂之後再度實現統一。大隋王朝是中國歷史上最偉大的朝代之一,隋朝在政治上確立重要的制度——三省六部制,創建影響深遠的科舉制度,改革律令;在軍事上繼續推行和改革府兵制度;在經濟上,一方面實行均田制和租庸調製,另一方面則採取“大索貌閱”和“輸籍定樣”等措施,以增加政府收入,加上隋文帝節險,令全國節險成風。積存糧食數千萬石之多,是中國歷史上最畗一朝,全國户數、口數及耕地面積,已達到唐朝開元二十八年時的水平,計天下儲積,可供五、六十年之用,史稱「開皇之治」。隋朝還興修舉世聞名的大運河,鞏固中央對東南地區的統治,加強南北經濟、文化的聯繫,為經濟、政治上的大一統王朝盛世。

唐朝 [编辑]

唐王朝是中國古代社會的一個巔峰,它是中國歷史上維持較長的朝代,約兩百九十年。

唐朝可分為兩大部份,第一部份由唐王朝成立至安史之亂爆發,第二部份則是安史之亂爆發至朱溫滅唐朝建後梁。

前期是國力強盛,向周邊列國輸出大量中國文化,科技的時代,使各國均被唐朝征服,唐王朝無論在國力,文化,科技,文學,歌曲,制度均達到史無前例的巔峰期,前無古人後無來者,處於中國中古時代最後的盛世。

後期處於中國歷史上重要的轉型期,由中古時代漸漸轉變成近古時代,周邊藩鎮勢力和諸國的坐大,兩稅法的實施,關中地區的衰落和政治中心的全面轉移,影響往後中國近一千年的發展,間接使到後來中華民族兩次亡於外族,極大的改變中國往後一千年的軌跡,使中華民族由強轉差,重文輕武。一定程度上,中國現代的百年積弱實際已在唐王朝時期已經埋下伏線。

626年,唐太宗李世民即位,唐朝開始進入鼎盛時期,史稱貞觀之治。長安(今陝西西安市)是當時世界上最大的城市,唐朝文明也是當時最發達的文明。太宗死後,其子唐高宗李治多病,由其妻武則天掌權。683年,高宗去世,她先後廢立她的兩個兒子唐中宗和唐睿宗,並於690年遷都洛陽稱帝,成為中國史上唯一承認的女皇帝,改國號周,並定佛教為國教,廣修佛寺,大興土木。隋唐時期開創的科舉制是當時比較科學與公平的人材選拔制度。唐王朝與許多鄰國發展良好的關係,文成公主嫁到吐蕃,帶去大批絲織品和手工藝品。日本則不斷派遣使節、學問僧和留學生到中國。

唐朝的文化也處於鼎盛,特別是詩文得到較大的發展,還編撰許多紀傳體史書。唐代湧現出許多偉大的文學家,例如詩人李白、杜甫、孟浩然、高適、白居易、李商隱、杜牧,書法家歐陽詢、褚遂良、李邕、顏真卿、柳公權以及散文家韓愈、柳宗元。

唐代的佛教是最興盛的宗教,玄奘曾赴天竺取經,回國後譯成1335卷的經文,並于西安修建大雁塔以存放佛經。唐朝前期對宗教採取寬容政策,佛教外,道教、摩尼教(Manicheism)、景教和伊斯蘭教等也得到廣泛傳播。這一切都在李世民的曾孫唐玄宗李隆基統治時期達到頂峰,史稱開元盛世。

然而在755年,爆發由安祿山和史思明所發動的安史之亂,唐朝由此開始走向衰落。

805年,唐玄宗的曾孫唐順宗進行改革,但引起宦官的不滿,於是他們發動政變,廢掉順宗,立他的兒子唐憲宗為帝,憲宗因此寵信宦官,憲宗死後,權力逐漸落到宦官的手裏。憲宗時,一些遠從安史之亂的軍閥紛紛自立,稱“藩鎮割據”。這次叛亂為憲宗所平,但他死後,軍閥又趁機自立,而且憲宗後的皇帝大多是昏君。

875年,黃巢起義爆發。起義最終被鎮壓,但唐朝中央政府也徹底失去對地方軍閥的控制。

五代十國 [编辑]

907年軍閥朱溫篡唐,建立後梁。蜀王王建,晉王李存勖,燕王劉仁恭等起兵反對。908年,王建稱帝反梁,國號蜀,史稱前蜀。923年,李存勖殺劉仁恭之子劉守光,並進兵汴京(今河南開封),朱溫子朱友貞自殺,後樑滅亡,李存勖定都洛陽,國號唐,史稱後唐。936年,軍閥石敬塘與後唐皇帝鬧翻,聯合契丹人攻打洛陽,後唐滅亡,石敬塘建後晉。949年,契丹入侵中原,俘虜後晉出帝北去,大將劉知遠乘機率軍入汴京,建立後漢。953年,郭威發動兵變,奪得帝位,建立後周。

宋朝 [编辑]

北宋 [编辑]

960年,後周大將趙匡胤發動兵變建立北宋,是為宋太祖,定都汴京(今河南開封市),又稱東京。

北宋時期中國出現印刷術。當時中國經濟發達,中國海上貿易十分興盛,福建泉州市一帶成為繁華的港口,中國當時的經濟總量占世界的一半,財政收入超過一億兩白銀,首都開封和杭州人口達到100萬和120萬人口,各國商人雲集,文化也極盛,出現程頤、朱熹等理學家,提倡三從四德。與唐詩並駕齊驅的宋詞,有蘇軾、歐陽修、黃庭堅、李綱、辛棄疾、陳與義、陸游、文天祥等詞文優秀的詞人,出現中國歷史上最著名的女詞人李清照,社會文化發達,出現白蛇傳、梁祝等浪漫愛情傳說。

宋神宗時,發生分別以王安石、司馬光為首的新舊党爭,增加社會的不安。

燕雲十六州在北方契丹族建立的遼朝手中(五代中的後晉太祖“兒皇帝”石敬瑭所獻),河西走廊被黨項族建立的西夏趁中原內亂占據。北宋雖然曾多次出兵討伐遼和西夏,但均以失敗告終,其後不得不向日益坐大的遼和西夏交納歲幣。

南宋 [编辑]

1127年,宋欽宗之弟趙構於南京應天府(今河南商丘市)即皇帝位,是為宋高宗,定都臨安(今浙江省杭州市),史稱南宋,偏安江南近一百五十年。

1125年的松花江流域女真族,也就是後來的滿族,建立的金國勢力逐漸強大,1125年,金國滅遼國。

之後金國開始進攻積弱的北宋,1127年(靖康元年)金國攻破北宋首都汴京(今河南開封),俘虜三千多名皇族,其中包括當時的皇帝宋欽宗和太上皇宋徽宗,因為欽宗其時的年號為靖康,史稱靖康之變,北宋至此滅亡。

南宋多次派兵和金交戰,曾試圖北伐,但多次為金軍擊退,但金軍亦未能跨越長江,宋金雙方都未有突破。1234年,蒙古與南宋聯合滅金。隨即蒙古與南宋對抗,經歷大規模血腥戰爭(如襄樊之戰、釣魚城之戰)。1271年忽必烈建立元朝,定都大都(今北京)。1279年,元軍與南宋崖山海戰,8歲的小皇帝趙昺被陸秀夫背著跳海殉國。崖山海戰以元朝的勝利告終,南宋隨之滅亡。

元朝 [编辑]

元朝建立後,一方面吸收許多中原、漢族文化,以中原的統治機構和方式來統治人民,並大力宣揚朱熹一派的理論(即程朱理學),使得程朱理學成為元朝(以及其後朝代)的官方思想。

另一方面卻實行民族等級制度,第一等是蒙古人;第二等是「色目人」,包括原西夏統治區以及來自西域、中亞等地的人口;第三等是「漢人」,包括原金統治區的漢族和契丹、女真等族人;第四等是「南人」,包括原南宋統治區的漢族和其他族人。

這種民族制度導致漢族的不滿,許多漢族人將元朝視為外來政權,並發動多次反抗。元朝政府除了傳統的農業外,也比較重視商業。

元朝首都大都十分繁華,來自世界各國的商人雲集。在文化上,則出現與唐詩、宋詞並稱的元曲,湧現出諸如關漢卿、馬致遠、王實甫等著名作曲家。

明朝 [编辑]

明初盛世 [编辑]

1368年,農民起義軍領袖朱元璋推翻元朝並建立明朝。明朝前期建都於金陵,稱為南京,同時將開封命名為北京。

1398年,明太祖死後,他的孫子明惠帝朱允炆即位,打算削掉藩王的實力,朱元璋四子燕王朱棣起兵造反,南下攻佔首都金陵,史稱靖難之役,朱允炆在亂中「失蹤」。

1402年,朱棣即位明成祖後遷都燕京,開創永樂盛世。1405年曾幫助明成祖篡位的宦官鄭和奉敕命七次下西洋,鄭和的船隊曾經到達印度洋、東南亞及非洲東岸等地。

明代的繁榮盛世在明仁宗、明宣宗時達到頂峰,明朝的盛世維持約七十年。

明中葉 [编辑]

1449年,明英宗朱祁鎮於北伐瓦剌時在土木堡戰敗被俘,雖然瓦剌軍在北京保衛戰時被打敗,但明朝不再像永樂、洪熙、宣德般的繁盛,從此開始衰落。

明英宗被俘,皇位空缺,瓦剌利用手上的肉票皇帝,不斷向明朝勒索金銀。大臣于謙立英宗之弟明景帝即位,抗擊胡人。瓦剌眼見手上的英宗已經成為無價值的太上皇,於是答應英宗返國的要求。

英宗回國後,被親弟明景帝嚴密的監視,但數年軟禁中的他卻能發動奪門之變,這場政變復辟後,改元天順,他成為明朝唯一一個使用兩個年號的天子。

英宗之後的明憲宗早年勤政,晚期寵信萬貴妃與宦官汪直,罷黜汪直後,國勢尚可。明憲宗死後,其子明孝宗勤於政事,開創中興,死後由明武宗繼位,武宗沉湎於聲色犬馬,不理國政,造成叛變頻繁。武宗無子,死後由宗室明世宗繼承,明世宗早年勤政,晚期迷信方士道教,政治日益貪污腐敗。在武宗與世宗兩帝之間,宦官劉瑾,內閣首輔楊廷和、夏言、嚴嵩、徐階之間,內閣與宦官的政治鬥爭逐漸中衰,社會矛盾萌發。

明穆宗和明神宗初期,在名相高拱和張居正的輔政之下曾一度中興,國勢鼎盛,此時銀錢透過國際貿易流入中國,明朝經濟達到全盛。萬曆年間,日本幕府豐臣秀吉發動的朝鮮之役,使明朝投入大量的兵力與軍費去清剿日軍,國力因而消耗甚烈,但使朝鮮重新處於明朝的控制。其後而明神宗因為怠政等種種因素而不願意上朝理政,政治日益腐化。

明末 [编辑]

明光宗由明神宗手上接過天子的寶座,卻在一個月間突然駕崩,由其子明熹宗繼承皇位。熹宗喜歡木匠工作,任用宦官魏忠賢來分擔朝廷的業務,魏忠賢與其手下的閹党把持朝政,造成東林黨爭,政治更加腐化。

熹宗之弟明思宗即位後,消滅閹党,力圖振作,但由於明朝末年行政混亂及嚴重自然災害,明末民變終於爆發。1644年,起義首領李自成攻克北京,明思宗自縊身亡,歷277年的明朝滅亡。

南方大臣先後擁護福王朱由崧(弘光)、唐王朱聿鍵(隆武)、桂王朱由榔(永曆)為帝,史稱南明,最終因實力不足及政治內鬥為滿清所滅。

明朝晚期,居住在東北地區的女真人(後來的滿族)開始興盛起來,與明朝抗衡。明督師孫承宗、袁崇煥修築關寧錦防線,抵禦女真人,取得甯遠之戰、甯錦之戰的勝利,並擊退圍攻北京的女真兵馬。1630年,大淩河之戰後,明朝遼東勢力衰落,關寧錦防線開始瓦解,女真人曾五次突破長城攻打北京。女真人終於在1644年李自成攻克北京後不久,驅逐李自成,進入北京,建立清朝,當時明朝舊臣鄭成功南撤到台灣島,並驅逐那裡的荷蘭殖民者,成功占領台灣島。鄭成功死後,他的孫子鄭克塽投降清軍,清朝至此將台灣併入中國版圖。

文化 [编辑]

明朝文化上出現王陽明、李贄等思想家,他們各具性格,屏棄主流的理學,而開創新學。另外,《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》和《金瓶梅》等長篇章回小說,也在此時出現。

清朝 [编辑]

清朝攻打並佔領許多地區,例如新疆、西藏、蒙古以及台灣。康熙年間,清廷還與沙俄在黑龍江地區發生戰爭,最終於1689年簽訂停戰條約——《中俄尼布楚條約》。

清朝推廣明朝從海外引進的高產農作物,導致人口激增,到19世紀已達當時世界總人口的三分之一。龐大的農業產值使得到1820年時中國的經濟總量占世界三分之一,但由於工礦業的萎縮及科學技術的停滯,這一時期中國漸漸落後於世界。

清末 [编辑]

到了19世紀初,清朝已經走向衰落,在嘉慶年間先後爆發白蓮教、天理教的大規模起義。與此同時海上強國英國、荷蘭與葡萄牙等紛紛開始強制與中國貿易。1787年,英國商人開始向華輸入鴉片,導致中國的國際貿易由順差變為巨額逆差。清廷於1815年頒佈搜查洋船鴉片章程,然而英商無視禁令依然走私大量鴉片,道光皇帝于1838年派林則徐赴廣州禁煙。1839年6月,將237萬多斤鴉片在虎門銷毀,史稱虎門銷煙。英國政府因此於1840年6月發動鴉片戰爭。1842年,英軍進入長江,切斷江南對北京的物資供應,於是清廷求和,《南京條約》簽署,除在東南沿海開放上海等5個通商口岸之外,還割讓香港島,中國的主權受到破壞。一般中國大陸史學界認為這是中國近代史的開始。

與此同時中國國內反抗清朝的鬥爭再度興起。1851年至1864年間,受到基督教影響的秀才洪秀全建立拜上帝會,發動金田起義並創建太平天國。太平天國曾經一度佔領南方部分省份,並定都南京(改名“天京”),建立政教合一的中央政權。同一時期其他的運動還有天地會、捻軍、上海小刀會起義、甘肅回民起義等。這些反抗清朝的鬥爭直到19世紀60年代中期才基本平息下來。

19世紀後期,英、法、俄、日等多次侵入中國,強迫中國與之簽定不平等條約。1860年,英法聯軍在第二次鴉片戰爭中,侵入北京,掠奪並燒毀皇家園林圓明園,隨後與清廷簽定《北京條約》,新開放長江沿岸和北方沿海的通商口岸。俄國則通過《璦琿條約》、中俄《北京條約》和《中俄勘分西北界約記》,割去中國東北和西北140多萬平方公里的領土。1895年,中國在中日甲午戰爭中戰敗後,與日本簽定《馬關條約》,賠償日本2億兩白銀,並割讓台灣、澎湖列島給日本。

為增強國力並鞏固國防,清朝自1860年代開始推行洋務運動,國力有所恢復,並一度出現同治中興的局面。1877年清軍收復新疆,1881年通過《伊犁條約》清軍收復被沙俄占據多年的伊犁。中法戰爭後清朝還建立當時號稱亞洲第一、世界第六的近代海軍艦隊—北洋水師。甲午戰爭的失敗,對當時的中國產生很大的影響。1898年,光緒帝在親政後同意康有為、梁啟超等人提出的變法主張,從6月11日到9月21日的被稱為百日維新的103天中進行多項改革,但最終在慈禧太后發動政變後失敗落幕。

1899年,義和團運動爆發,以“扶清滅洋”為宗旨並在慈禧太后默許下開始圍攻外國駐北京使館。於是,各國以解救駐京使館人員的名義侵入中國,史稱八國聯軍。1901年,清政府被迫與各國簽定辛丑条約,賠款4.5億兩白銀,分39年還清(本息合計9.8億兩),同時從北京到山海關鐵路沿線由各國派兵駐紮,開北京東交民巷為使館區,國人不得入內等。

中華民國 [编辑]

1905年中國同盟會成立以後,革命黨開始興起,孫文和黃興等人在海外積極籌款,組建黨組織,指揮國內的多次革命運動。經過十餘次失敗的革命起事後,與革命黨互不溝通的湖北新軍在武昌起事獲得成功。1912年1月1日,亞洲第一個共和國中華民國在南京宣告成立,孫文正式就任首任臨時大總統。2月12日,清末帝宣統溥儀宣佈退位,清朝正式走进歷史,中國兩千多年的君主專制制度也基本結束。

在這個帝制和民主制時代交替的時代,出現一大批學者,如康有為,梁啟超,嚴複,王國維,辜鴻銘,章太炎,陳寅恪,呂思勉,魏源,錢穆,魯迅等人,號稱“國學”(中國文學,史學和哲學)。梁啟超曾領導“史學革命”反對中國的傳統史學,要求把“帝王之史學”改為“為國民寫史”。嚴複曾翻譯西方名著《天演論》以介紹達爾文的進化論,並且分析出中國由於不能衝破長期統治中國的儒家思想而遠遠落後於世界。王國維和辜鴻銘是著名文學家,曾游歐洲各國,後來結合自已的文化和西方思想寫成好幾部名著。章太炎是著名的反清鬥士,他的思想隨著中國的變革而逆轉,成為著名的革命者和文學家。陳寅恪,呂思勉和錢穆皆是著名史學家,為“史學革命”做出卓越的貢獻。魏源曾著《海國圖志》以要求改革。魯迅是中國現代文學的創始者,曾為章太炎學生,著《朝花夕拾》和《狂人日記》。這一時期,國外的各種新思想、新文化也開始慢慢傳入中國,為後來1919年的“五四”運動爆發、1921年中國共產黨的成立做鋪墊,大陸的歷史學家將這一時期的“五四”運動,譽為中國現代史的開端。

北洋政府時期 [编辑]

1912年4月1日孫文在南京辭去擔任3個月的臨時大總統職位,由袁世凱接任,並定都於北京,故又稱北京政府。1916年袁世凱宣稱恢復帝制,孫中山組織中華革命黨討伐,同年袁世凱死去,中華民國進入北洋軍閥各派系(皖系、直系和奉系等)控制中央政府時期,地方政府則由各個軍閥派系割據。

國民政府時期 [编辑]

孫文之後多次發起護法運動與護國運動,試圖聯合南方軍閥推翻北京中央政府未果,開始轉向聯俄,1924年改組中國國民黨,1924年5月,孫文在中國共產黨和蘇聯的幫助下,于廣州黃埔創辦陸軍軍官學校,並且接納中國共產黨(第三國際中國支部)黨員以個人身份加入中國國民黨,實現所謂的“第一次國共合作”。在孫文病逝於北京的次年,1926年6月,蔣中正率領國民革命軍從廣東發起北伐戰爭,到1928年進佔京津,大體上統一中國。在北伐軍進佔長江流域時,中國國民黨不能容忍中國共產黨激進的工人運動,1927年,國民革命軍總司令蔣中正和國民黨領袖汪精衛,先後在上海和武漢發動清黨,清除共產黨勢力。共產黨發動數次起義均告失敗,於是轉入江西井岡山等山區,實行武裝割據,並於江西瑞金建立中華蘇維埃共和國。1930年到1934年南京國民政府先後五次圍剿中央蘇區,紅軍撐過前四次圍剿,但是在中國國民黨第五次剿共戰爭失敗後,從江西蘇區撤退到陝西省北部(共產黨史稱二萬五千里長征)。

1931年9月18日,日本發動九一八事變,出兵佔領東北,滿洲國于次年成立,日本扶植溥儀成立傀儡政府。1936年12月12日,西安事變後國共結束十年內戰,所謂的“第二次國共合作”初步形成。1937年7月7日,中國抗日戰爭全面爆發。12月13日南京淪陷,南京大屠殺開始。之前國民政府已從南京遷至武漢,後來遷至重慶。而在1940年至1945年間:在日本支那派遣軍扶持下,以汪精衛、周佛海、李士群等為主要成員,在南京建立“中華民國國民政府”,即“汪精衛政權(汪偽政權)”,對淪陷區實行日偽統治。不過,當時已經遷都重慶(戰時首都)的中華民國國民政府,即重慶政府,並不承認“汪偽政權”。

抗戰期間,蔣中正統帥國民革命軍與日軍22次大會戰,國民革命軍陸軍死亡、失蹤321萬人,海軍幾乎全滅[2]。1945年,第二次世界大戰結束後,中國從日本手裡收回台灣及澎湖列島以及其他一些領土,廢除百年不平等條約,而且得以成為聯合國安全理事會5個常任理事國之一,號稱“世界五強”之一。然而,中國仍然在1946年與蘇聯簽訂的條約中承認蘇聯控制下的外蒙古的獨立[3]。

自從抗戰結束後,國民政府與在抗戰期間實力大增的中共在勢力劃分,物資接收等方面發生衝突,雙方雖經重慶會談簽署雙十協定,並共同參與政治協商會議,但仍在1946年6月升級為全面的國共內戰。與此同時,國民政府亦在準備制憲與行憲。1946年11月在南京召開制憲國民大會,並於1947年正式施行中華民國憲法。1948年第一屆國民大會召開,國民政府改組為中華民國政府,蔣中正當選為行憲後的第一任中華民國總統。但在內戰的戰場上經過遼沈戰役、平津戰役、淮海戰役,國軍兵力大大消耗,中共佔領的解放區逐漸擴大。1949年4月,解放軍攻破南京。10月1日,毛澤東在北京宣佈中華人民共和國中央人民政府成立。中華民國中央政府遷往台灣台北。

臺灣時期 [编辑]

國共內戰後,中華民國政府搬遷到台灣,以臺北市為行政中心,也是中央政府的所在地。1960年代和1970年代左右,台灣的經濟成就造就一整代的中產階級,導致1980年代左右,台灣的威權社會控制體系開始鬆動。1986年,台灣第一個反對黨民主進步黨成立。1987年7月14日,中華民國政府正式宣告台灣省解嚴,解除長達39年政府對台灣社會的嚴密控制,從此,台灣進入一個嶄新的時代。1991年4月30日,中華民國政府宣佈廢止動員戡亂時期臨時條款,使得台澎地區單方面解除對大陸的積極軍事對峙(即正式以成文方式宣告放棄反攻大陸政策)。之後,1996年舉行第一次總統公民直選,由中國國民黨籍的原總統李登輝當選連任;2000年,台灣第二次總統民選,由在野黨民主進步黨所推舉的陳水扁當選,此次總統選舉亦實現史上第一次的和平政權輪替。2005年,末代國民大會召開,憲法出現重大更改。2008年,中國國民黨的馬英九當選總統,兩岸關係大大緩和改變,提出「不統、不獨、不武」。

中華人民共和國 [编辑]

中華人民共和國成立之初,採用「土改運動」、「公私合營」等方法,國內紛亂的局勢暫時得到穩定。按照中國共產黨的史觀,1956年「三大改造」完成後,中國大陸正式進入社會主義階段。並制訂第一個五年計劃,大力發展重工業,國家經濟一度好轉。

1958年,中共中央主席毛澤東發動「大躍進」運動與“人民公社化”運動,客觀上脫離實際並造成各地浮誇風「放衛星」等謊報數據的情況盛行。自1959年到1961年,國家經濟又陷入瀕臨崩潰的境地,政府稱其為「三年困難時期」。毛澤東因此退居二線,改以國家主席劉少奇為首的一批中央領導人著手恢復經濟發展。

1966年,文化大革命爆發,劉少奇、鄧小平等人被打倒,毛澤東再度成為政治領導,中共中央副主席林彪一度成為被指定的接班人。在林彪陰謀敗露後,四人幫成為新的重要政治勢力,中華人民共和國政治進一步混亂,故毛澤東重新起用鄧小平重掌國務院以起相互牽制作用。1976年,周恩來、朱德、毛澤東先後去世;其後四人幫在懷仁堂事變中被逮捕,華國鋒接替毛澤東的領導地位,出任最高領導人。儘管華國鋒停止文革中的文攻武鬥等混亂局勢,但提出「兩個凡是」的路線,在國家實質上仍然沒有完全脫離文化大革命階段的困頓狀態。

1978年,鄧小平上台執掌政權,中共十一屆三中全會召開,改革開放時代正式到來。到1984年,大陸的經濟開始重新步入正軌。但是,由於出現通貨膨脹與官倒問題,民間不滿情緒開始醞釀。

1989年,前中共中央總書記胡耀邦的去世成為憤怒爆發的導火索,終致爆發天安門六四事件。六四事件中,學生和其他人活動數月,要求反對腐敗,支持包括民主權利和言論自由的政治改革。期間各地也發生不少暴力事件。最終,解放軍在6月4日強行清場,導致大量死亡。事件被廣泛報導,中華人民共和國政府被世界各國政府強烈譴責。[4][5]王維林坦克成為知名事件。事後時任中共總書記趙紫陽因支持學生而被罷免。

其後以江澤民為核心的中共第三代中央領導接掌政權,改革開放的步伐一度有所停滯,直到1992年鄧小平南巡之後才得以繼續進行。1997年,中共從英國接收對香港的主權,其後1999年從葡萄牙接收澳門。

2002年,以胡錦濤為總書記的第四代中共中央領導集體上台。中共逐漸放棄「韜光養晦」的外交方針,在外交舞臺上動作頻繁,並強化國際地位,並于2008年末派出護航艦隊進入亞丁灣附近海域,以維護中華人民共和國在該地區的海上利益。此時中華人民共和國經濟改革已經有顯著效果,人均生活水平大幅提高,外匯儲備世界第一,被譽為「世界工廠」,成為世界上最有發展潛力的國家之一。

在此同時,中華人民共和國也面臨巨大的挑戰,主要表現在全球金融危機、單一依賴外貿出口的經濟發展模式、環境污染、日趨加劇的社會貧富差距、腐敗、部分少數民族歷史原因上的分裂、部分地方政府粗暴行政帶來的民眾不滿,以及未來人口結構的老齡化和整體人口基礎龐大之間的矛盾。

兩岸關係 [编辑]

1949年由於國共內戰中華民國政府退守台灣之後,北京政府及臺北政府皆宣佈自己是唯一的合法中國政府並否定對方的合法地位,因此兩岸對峙長達60餘載。但是由於北京政府控制中國大部份的領土,因此自1971年中華民國的聯合國席位由中華人民共和國取代後,國際一般都認定中華人民共和國是代表中國之政府;至於面對台灣的中華民國政府,在國際上通常不表示承認其主權國家地位。不過亦有23個國家保持與中華民國之正式邦交關係。

台海兩岸各自的政府於1980年代,在以「三民主義統一中國」、“一個中國,各自表述”的前提之下,開始有較為開放的互動關係,並在往後數年進行一系列政治、文化上的交流。2000年,中華民國實現首次和平的政黨輪替,新上任的民進黨政府在台海兩岸的議題上,偏向一邊一國、台灣不隸屬「中國」的態度。2008年,國民黨的馬英九當選中華民國總統,第二次和平的政黨輪替,以一中各表的九二共識和大陸加深交流,並以「不統、不獨、不武」作為兩岸關系的原則。

目前中共政府面對台灣主權相關議題,堅稱台灣是中華人民共和國領土的一部分,並以“和平統一”為主軸,“一國兩制”作為處理臺海兩岸議題的框架,希望台灣政府歸於大陸政府的統治;台灣政府方面,中國國民黨堅持不統不獨不武,持續推動兩岸關係的緩和;民進黨以及台灣團結聯盟積極於台灣本土意識,推動台灣獨立運動,反對中國國民黨之政治主張。

媒體影音 [编辑]

|

參見 [编辑]

其他特定主題中國史 [编辑]

註解 [编辑]

- ^ 柳翼謀:《中國文化史》

- ^ 在抗日戰爭中,中華民國國民革命軍兵力最高時達500萬人

- ^ 1951年,遷往台灣省的國民政府以蘇聯未履約為由,不承認該條約及依據該條約而獨立的外蒙古的獨立地位;但是,外蒙古獨立已為既成事實

- ^ Youngs, R. The European Union and the Promotion of Democracy. Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-924979-4.

- ^ Carroll, J. M. A Concise History of Hong Kong. Rowman & Littlefield, 2007. ISBN 978-0-7425-3422-3.

參考文獻 [编辑]

- 白壽彝 主編. 中國通史綱要. 上海: 人民出版社. 1993年. ISBN 7-208-00136-7.

- 周穀城 著. 中國通史. 上海: 人民出版社. 1995年. ISBN 7-208-00330-0.

- 李敖 著. 獨白下的傳統. 香港: 三聯書店(香港)有限公司. 2000年. ISBN 962-04-1891-3.

- 范文瀾 著. 中國近代史. 北京: 人民出版社. 1962年. ISBN 11001241 请检查

|isbn=值 (帮助). - 徐中約 著. 中國近代史(上冊). 香港: 中文大學出版社. 2001. ISBN 962-201-987-0.

- Korotayev A. (安德列•科羅塔耶夫), Malkov A., Khaltourina D. Chapter 2: Historical Population Dynamics in China//Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends.. Moscow: URSS. 2006. ISBN 5-484-00559-0.

相關著作 [编辑]

外部連結 [编辑]

| 维基共享资源中相关的多媒体资源:中國歷史 |

| ||||||||||||||||||||

중국의 역사

신화와 고대

선사 시대

신화·삼황오제

황하・장강 문명

하 기원전 2070?~기원전 1600?

상 기원전 1600?~기원전 1046?

주 기원전 1046~기원전 256

서주 기원전 1046~기원전 771

동주 기원전 771~기원전 256

춘추 시대 기원전 770~403

전국 시대 기원전 403~221

제국의 시대

진 기원전 221~기원전 206

한 기원전 206~서기 264

전한 기원전 206~서기 8

신 8~25

후한 25~220

삼국 시대 220~280

위 220~265

촉한 221~264

오 229~280

진 265~420

서진 265~317

동진 317~420

오호 십육국 시대

304~439

남북조 시대 420~589

수 581~618

당 618~907

무주 690~705

오대십국

시대

907~960요

916~1125

송

960~1279

북송

960~1127

서하

1038~1227

남송

1127~1279금

1115~1234

원 1271~1368

명 1368~1644

청 1616~1912

현대의 중국

중화민국 (북양 정부, 국민정부) 1911~1949

중화인민공화국

1949~현재

중국의 역사 또는 중국사는, 중국 대륙을 중심으로 한 역사이다. 때로 타이완의 역사도 중국사의 일부로 간주되기도 한다.

목차[숨기기] |

신화시대 [편집]

- 삼황오제(三皇五帝) : 중국 고대의 전설적 제왕을 말하며 이들로 부터 중국역사가 시작되었다는 설화속의 인물들.

- 삼황(三皇) : 복희씨(伏羲氏), 신농씨(神農氏), 여와씨(女媧氏)를 지칭한다.

- 오제(五帝) : 황제헌원(黃帝軒轅), 전욱고양(顓頊高陽), 제곡고신(帝嚳高辛), 제요방훈(帝堯放勳:陶唐氏), 제순중화(帝舜重華:有虞氏)를 지칭한다.

문명의 태동 [편집]

선진 시기 [편집]

선진시기는 진나라 이전의 시기를 가리킨다.

- 상(商) (기원전 17세기 - 기원전 11세기 중반) :은허로 수도를 옮긴 이후에 은(殷)이라고도 부르며, 한때 신화로 인정되다가 은허의 유적 발굴 이후 존재가 확실하게 인정되었다.

- 춘추 전국 시대(春秋戰國時代) (기원전 770년 - 기원전 221년)

- 춘추 시대 : 여러 주나라의 제후국들이 주왕실을 존중하고 각자의 세력을 다투던 시기로, 세력이 강한 제후국들 중에 주 왕실의 이름으로 천하를 호령한 제(齊)-환공(桓公), 진(晉)-문공(文公), 초(楚)-장왕(莊王), 오(吳)-합려(闔閭), 월(越)-구천(勾踐)의 5나라를 춘추 오패라고 부른다.

- 전국 시대 : 주왕실에 대한 충성마저 약화되기 시작한 시기로, 진(秦), 한(韓), 제(齊), 위(魏), 조(趙), 연(燕), 초(楚)라는 전국 칠웅이 차례로 왕을 칭하고 오로지 천하 통일을 위해 질주하였다.(초는 춘추시대 후반기부터 왕호를 칭하였음)

진한 시기 [편집]

- 진(秦) (기원전 221년 - 기원전 207년) :전국시대 의 7웅중 진(秦)나라가 주왕실및 다른6국을 멸하고 중국을 통일한후 진왕 영정이 진 시황제라 칭함.

- 전한(前漢) (기원전 206년 - 서기 9년) : 진(秦)은 무리한 통치와 폭압으로 각지에서 반란이 일어나서 멸망이되며 뒤이어서 중국을 통일한 왕조는 한나라(전한)이다 한나라는 200년 넘게 유지된 중앙집권적 통일국가이다. 서양 세계의 중국의 이름을 최초로 알린 나라이기도 하였다.

- 신(新) (9년 - 23년) : 전한의 외척 왕망이 전한을 전복시키고 황위를 찬탈하여 세운 나라이나,급격한 개혁이 민중의 호응을 얻지못하여 각지의 반란으로 오래 가지 못하였다.

- 후한(後漢) (25년 - 220년) : 전한의 후예가 계승한 국가로, 통일국가를 다시 유지하였으나,무제이후 황권은 환관들과 외척들로 인하여 크게 약화되었다.

- 촉한(蜀漢) : 후한 황실의 후예가 계승하였으나, 세력권은 서남 지방에 한정되었다.

위진 남북조 시기 [편집]

- 삼국 시대(三國時代) (220년 - 280년)

- 서진(西晉) (265년 - 316년) : 후한 황실의 제위를 물려받은 위나라의 제위를 다시 물려받은 국가이다. 초기부터 황실 분란인 팔왕의 난 등으로 혼란스럽다가, 흉노족의 전조에게 멸망당한다.

- 십육국 시대(十六國時代) (316년 - 439년) : 서진의 멸망 이후 서진이 있던 자리에 16개의 국가가 들어서 패권을 겨뤘다. 전조, 후조, 전진 등이 한때 큰 세력권을 과시했으나 결국 북위로 통합된다.

- 비한족 : 전조(前趙)·후조·전연(前燕)·후연· 남연, 관중(關中)에 있던 전진(前秦)·후진·서진 및 하투(河套)의 하(夏), 사천(四川)의 성한(成漢), 하서(河西)의 후량·북량·남량.

- 한족 : 북연, 하서(河西)의 전량(前涼), 서량

수당 오대 시기 [편집]

- 수(隋) (581년 - 618년) : 북주의 외척인 양견에 의해 건국된 국가로, 남조의 진을 멸망시키고 통일을 달성하나, 무리한 원정과 세금으로 인해 일찍 멸망하였다.

- 당(唐) (618년 - 907년) : 수나라를 멸망시키고 등장한 통일국가로, 실크로드를 통한 교역을 활성화시켜 국제적인 문화를 이루었다.

- 오대십국 시대 (907년 - 960년) : 화북의 정권을 다투던 5개의 대국과 나머지 10개의 소국이 혼재했던 시기이다.

송원 시기 [편집]

- 요(遼) (916년 - 1125년) : 내몽골 지역과 만주 지역을 다스렸던 국가로, 거란족이 세운 국가이다.

- 송(宋) (960년 - 1279년)

- 금(金) (1115년 - 1234년) : 요나라의 지배하에 있던 여진족이 요나라를 전복하고 세운 국가로, 북송을 멸망시키고 화북 지방을 차지한다. 그러나 몽골 제국에게 시달리다가, 몽골 제국과 남송의 연합군에 멸망당한다.

- 원(元) (1271년 - 1368년) : 만주, 중앙아시아, 서남아시아, 동유럽까지 지배한 몽골 제국의 적장자인 쿠빌라이 칸이 몽골고원, 만주, 화북을 아우르는 지역의 한족식으로 세운 국가로, 남송을 멸망시키고 중국의 통일 왕조가 된다.

명청 시기 [편집]

- 명(明) (1368년 - 1644년) : 원나라를 몽골 고원으로 쫓아내고 건국된 한족의 통일 왕조이다. 초기에는 외국과 교류하며 선진 문물을 과시했으나, 후기로 갈수록 임진왜란 등 외부 원정의 부담과 문화 침체로 쇠퇴하다가 사르후에서의 패배와 숭정제의 실책으로 멸망한다.

- 청(淸) (1616년 - 1912년) : 금나라의 후예인 만주족이 명나라를 무너뜨리고 세운 통일 왕조이다. 초기에는 만주족과 한족의 차별 정책을 시행했으나, 전체적인 제도 및 왕조의 분위기는 명나라와 유사하였다. 양무 운동을 통해 근대 국가 진입을 시도하였으나 실패하고, 서구 열강 세력들의 이권침탈이 심화되면서 청나라는 더욱더 쇠퇴하고, 1911년, 신해 혁명으로 멸망한다.

공화국 시대 [편집]

중화민국(中華民國) (1912년 - 1949년): 신해혁명으로 무너진 청나라를 대신해, 곧 공화국을 선포하지만, 위안스카이(袁世凱)가 공화국을 폐지하고 제정을 선포하면서 중화제국이 성립되나 곧 해체된 뒤, 북쪽의 북양군벌의 중화민국, 남쪽의 중국 국민당의 중화민국으로 잠시 분열된다. 장제스(蔣介石)가 북벌을 일으켜 중국 대륙을 통일하여, 중국 국민당의 세력 안에 놓는다.

한편 천두슈(陳獨秀)와 마오쩌둥(毛澤東)을 주축으로 하는 중국 공산당이 농민들 사이에서 지지를 얻고 있었다. 중국 국민당은 중국 공산당과 제1차 국공 합작을 이루어냈으나, 북벌 과정에서 분열이 일어나, 국공 내전이 시작되었다. 1930년대부터 시작된 중일 전쟁으로 인해 중국 국민당과 중국 공산당은 시안 사건을 계기로 제2차 국공 합작을 이루어 일본 제국에 대항하여 싸웠다. 전쟁 중에 수도 난징이 점령당하고 수도를 충칭으로 옮긴다. 그러나 1940년대부터 양당은 다시 대립하여, 전후 처리 과정에서 국공 내전이 다시 시작된다. 결국 공산당이 내전에서 승리하여 중국 국민당을 패퇴시켰다.

공산주의 중국 시대 [편집]

중화인민공화국(中華人民共和國)(1949년 - 현재)[1]: 국공내전에서 승리한 마오쩌둥의 중국 공산당은 곧 중화인민공화국을 건국하였다. 중국 공산당은 소비에트 연방과의 유대 관계를 통해 여러가지 경제 개혁을 시도하였으나 실패하고 소련과의 관계도 소원해진다. 국경 문제로 소비에트 연방, 인도, 베트남과의 무력 충돌이 있었다. 덩샤오핑(鄧小平) 시대 이후 비약적인 경제 성장을 통해 경제 대국에 진입하였다. 1990년대 홍콩, 마카오를 편입하여, 백수십년 이상 열강이 차지하고 있던 땅을 모두 돌려받았다. 2008년에는 베이징 올림픽이, 2010년에는 상하이 엑스포가 개최되었다.

중화민국 타이베이 정부 [편집]

![]() 중화민국(1947년 - 현재): 한편 국공 내전에서 패배한 중국 국민당은 수도를 타이완 타이베이로 이전하여 오늘에 이르고 있다. 아직도 중화민국은 중국의 정통성을 계승한 유일한 합법 정부임을 자처하기 때문에 2개의 정부로 양분된 중국은 오늘날까지 국제적으로 문제가 되고 있다.

중화민국(1947년 - 현재): 한편 국공 내전에서 패배한 중국 국민당은 수도를 타이완 타이베이로 이전하여 오늘에 이르고 있다. 아직도 중화민국은 중국의 정통성을 계승한 유일한 합법 정부임을 자처하기 때문에 2개의 정부로 양분된 중국은 오늘날까지 국제적으로 문제가 되고 있다.

인구의 변천 [편집]

아래의 데이터는 양학통의 《計劃生育是我国人口史発展的必然》(1980년)에 의한다.

| 시대 | 년대 | 호수 | 인구 | 자료출처 |

|---|---|---|---|---|

| 하나라(夏) | 우 임금(기원전2205년 추정) | 13,553,923 | 《帝王世紀》 | |

| 진나라(秦) | 20,000,000? | |||

| 서한 | 平帝元始2년(2년) | 12,233,062 | 59,594,978 | 한서 지리지 |

| 신나라(新) | 20,000,000? | |||

| 동한 | 順帝建康원년(144년) | 9,946,919 | 49,730,550 | 《冊府元亀》 |

| 진나라(晉) | 武帝泰康원년(280년) | 2,459,804 | 16,163,863 | 《晉書》 食貨志 |

| 수나라 | 煬帝大業2년(606년) | 8,907,536 | 46,019,056 | 《隋書》 地理志・食貨志 |

| 당나라 | 玄宗天寶14년(755년) | 8,914,709 | 52,919,309 | 《通志》 |

| 송나라 | 神宗元豊3년(1080년) | 14,852,684 | 33,303,889 | 《宋史》 地理志 |

| 금나라 | 章宗明昌6년(1195년) | 7,223,400 | 48,490,400 | 《金史》 食貨志 |

| 원나라 | 世祖至元27년(1290년) | 13,196,206 | 58,834,711 | 《元史》 地理志 |

| 명나라 | 神宗萬暦6년(1570년) | 10,621,436 | 60,692,850 | 《続文献通考》 |

| 청나라 | 淸初(1644년) | 45,000,000 | ||

| 聖祖康熙50년(1711년) | 100,000,000이상 | |||

| 高宗乾隆27년(1762년) | 200,000,000이상 | |||

| 高宗乾隆55년(1790년) | 300,000,000이상 | |||

| 仁宗嘉慶17년(1812년) | 333,700,560이상 | 《東華録》 | ||

| 宣宗道光14년(1834년) | 400,000,000이상 | |||

| 중화민국 | 民国36년(1911 - 1949년) | 455,590,000이상 | 《統計提要》 | |

| 중화인민공화국 | 1949년 - | 1,211,210,000이상 | 《中国統計年鑑》 |

주석 [편집]

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다. |

| [숨기기]

아시아 각국의 역사 | ||

|---|---|---|

| 독립국 |

네팔 · 동티모르 · 라오스 · 러시아¹ · 레바논 · 말레이시아 · 몰디브 · 몽골 · 미얀마 · 바레인 · 방글라데시 · 베트남 · 부탄 · 브루나이 · 사우디아라비아 · 스리랑카 · 시리아 · 싱가포르 · 아랍에미리트 · 아르메니아¹ · 아제르바이잔¹ · 아프가니스탄 · 예멘 · 오만 · 요르단 · 우즈베키스탄 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 인도 · 인도네시아 · 일본 · 조지아¹ · 중국 (중화민국 · 중화인민공화국) · 카자흐스탄¹ · 카타르 · 캄보디아 · 쿠웨이트 · 키르기스스탄 · 키프로스² · 타이 · 타지키스탄 · 터키² · 투르크메니스탄 · 파키스탄 · 필리핀 · 한국 (대한민국, 조선민주주의인민공화국) · 팔레스타인 자치 정부 |

|

| 속령 | ||

| 미승인 국가 | ||

'† 중.몽.러歷史HISTORY > 중국역사' 카테고리의 다른 글

| 類別「中國歷史」中的頁面 (0) | 2007.12.03 |

|---|---|

| 중국역사박물관 /링크홈 모음 (0) | 2007.10.20 |

| 中國歷史年代簡表 ~중국역사의 이해(중국사개론) / 선사시대부터 현대에 이르는 중국의 역사 (0) | 2006.02.15 |

| 한국과 중국의 역사연대표 비교 (0) | 2006.02.10 |

| 중국역사 자료들을 나누는 공간입니다. (0) | 2005.08.29 |