양지 한국 순교자 100주년 기념관

박관준 장로 순교추모비

정원의 십자가

주기철 목사 순교 기념비

"주님을 위하여/ 오는 고난을 내가 피하였다가/ 이 다음 내 무슨 낯으로 주님을 대하오리까?/ 주님을 위하여/ 이제 당하는 수옥(囚獄)을 내가 피하였다가/ 이 다음 주님이 '너는 내 이름과 평안과 즐거움을 받아 누리고/ 고난의 잔은 어찌하고 왔느냐'고 물으시면/ 나는 무슨 말로 답하랴". 기념관 입구 시비에는 순교자 주기철 목사의 시 '옥중명상'이 새겨져 있다

기념관 올라가는 길

기념관에 이르는 길의 양 옆에는 유족들이 세운 높이 50㎝의 자연석으로 된 '순교자기념비'들이 서있다. 여기에는 순교자들의 이름과 그 밑에 성구들이 적혀 있다. '주를 위하여 갇힌 자 된 나를 부끄러워 말고 오직 하나님의 능력을 좇아 복음과 함께 고난을 받으라'(디모데후서 1:8). 이들 중에는 한국 최초의 세례교인으로 혹세무민(惑世誣民) 죄로 2년 간의 옥고 끝에 1893년 순교한 백홍준 장로, 천황 숭배를 거부하다 7년간 옥고를 치루고 1944년 순교한 주기철 목사, 6·25 당시 교회당을 비우라는 공산당에 맞서다 총살당한 박영근 목사 등, 조선조 말엽인 1884년 이 땅에 기독교 씨앗이 처음 뿌려진 이후 하나님의 말씀을 지키고 전도하다 숨진 순교자수는 2천 6백여 명에 달할 것으로 추산하고 있다.

입구 토마스 목사 순교 대형 그림

순교자들의 사진

전시실

전시실

평양 산정현교회 사진 전시물

주기철 목사 성경 전시물

순교자명단

순교자 명단

예배실

주기철 목사

손양원 목사

박관준 장로

이기풍 목사

조만식 장로

배인숙 전도사

토마스 선교사

최봉석(권능)목사

기념공원입구비

부지 기증자

소래교회최초모습(김학수화백그림)

유관순 열사(김학수 화백 그림)

기독교순교자 100주년 기념관

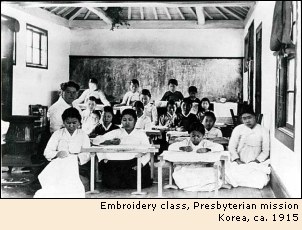

개신교가 이 땅에 뿌리를 내린지 1백주년을 기념하는 사업으로 세워진 것이다. 1983년 당시 개신교 20개 교단들은 '한국기독교1백주년기념사업회'를 결성, 100주년 기념사업의 하나로 2천여 명의 순교자들에 대한 자료를 수집하고 기념관 건립을 추진했다. 그러나 처음 계획과는 달리 기념관 완공에는 여러 장애가 있었다. 부지도 그렇고 당시 12억 원대에 달하는 막대한 건설비용도 문제였다. 그러나 영락교회 정이숙 권사가 1986년 용인시 추계리에 10만여 평의 부지를 헌납했고, 1989년에는 이 사업을 위하여 재미실업가인 한규빈씨가 1백만 달러(당시 7억여 원)를 선뜻 내놓다. 이 자금이 기념관 건립의 초석이 되었고, 부족한 자금은 국내 많은 교회와 신도들의 헌금으로 충당되어, 순교자기념관은 1988년 8월 진입로 공사를 끝내고 기념관 기공식을 가진 뒤, 1989년 11월18일 준공기념 예배를 드리고 문을 열면서 기독교의 성지로 자리를 잡게 잡았다. 순교자기념관은 건축적인 면에서 아담하면서도 유려하여 91년 건축가협회로부터 `대한민국 건축가협회상'을 받기도 하였다. 기념관은 건평 3백66평의 3층 건물로.전체 직사각형에 가운데 원통형 모양을 넣어 유선을 강조했다. 양측에 원추기둥 두개가 받치고 있는 출입구를 들어서면 로비에 대형그림이 있다. 또 1866년 제너럴 셔어먼호를 타고 국내에 들어와 선교하다 순교한 토머스 목사가 성경 앞에 무릎을 꿇고 참수 직전에 있는 모습을 그린 대형그림도 있다. 혜초 김학수 화백이 기증한 40점의 역사화들 중 하나다. 그림 옆 나선형 계단을 오르면 관람이 시작된다. 2층은 우측 회의실과 좌측 예배실로 이루어져 있다. 예배실에는 30년대 이전 개화기 교회들과 우리 사회 모습을 담은 사진 1백20점이 걸려 있다. 초가 교회 앞에 색동저고리를 입은 아이들.댕기머리에 야구방망이를 들고 야구를 하는 교회 어린이들. 갖가지 사진 속에서 보는 개화기 성도들의 모습이 그려져 있다. 좌·우 전시실이 연결된 3층은 순교자의 선영들과 성경, 편지 등의 유품이 전시되어 있다. 일제와 6·25전쟁 등을 거치며 목숨을 바쳐 기독교 탄압에 항거했던 2백2명의 순교자들이 사용하던 것들이다.선영과 유리탁자 속에는 손때 묻은 유품들이 전시되어 있다. '당신도 순교자가 될 수 있다'고 적힌 거울은 자신의 신앙을 되돌아보게 한다. 기념관에는 이밖에도 회의실에 마련된 서가에 교계 관련 서적 8백60여권이 비치되어 있고, 성서의 변천사를 한 눈에 알 수 있도록 20년대부터 최근까지 발행된 성서 40여권이 시대별로 전시되어 있다.

피살 종교인들

[목사(38)]

50여 명 무심천에서 피살

郭京漢(곽경한·60) 9월24일 청주형무소에서 피살. 일제시대에는 괴산, 보은, 청원 등지에서 목회하였고 광복 후 청주형무소의 목사로 재임했다. 6·25 전쟁 후 공산군에 체포되어 청주 내무서 유치장에 수감되었다. 유엔군의 반격으로 전세가 불리해지자 공산당은 郭목사를 비롯한 50여 명을 결박하여 청주 무심천으로 끌고 가 집단 살해.

金邦昊(김방호·56) 전남 영광군 염산면 봉남리 염산교회 목사. 10월27일 염산면 옥실리 장병태의 집에서 부인 김화순과 자녀 등 7명이 피살. 이때 염산교회 신도의 과반수가 넘는 77명이 피살되었다.

金炳球(김병구·40) 전북 정읍군 신태인제일교회 목사. 「기독교대백과사전」은 공산군이 체포하여 살해한 뒤에 연못에 내던진 것으로 되어 있다. 정부의 「피살자명부」에는 金炳珠(김병주·49) 목사가 8월6일 신태인읍 연정리에서 피살, 「피납치자명부」에는 金炳九(김병구·49)라는 기독교인이 8월6일 전북 정읍군 신태인읍 연지리에서 납북으로 기록되어 있다. 모두 같은 사람인데 이름과 나이가 다르게 기재된 것이다.

金炳燁(김병엽·43) 전북 정읍군 신태인제일교회 목사. 「피살자명부」에는 金炳華(김병화) 목사가 8월6일 완주군 신태인읍 연정리에서 피살로, 「피납치자명부」에는 같은 사람이 납북으로 기록되어 있는데 김병엽과 같은 사람일 것이다. 한편 「기독교대백과사전」과 「한국기독교회사」(김수진, p.346)에는 6·25 전쟁 후 공산군이 물러간 뒤에 패잔병들로 조직된 빨치산들에게 1950년 10월10일 새벽에 피살된 것으로 되어 있다.

金相俊(김상준·27) 9월28일 강원도 횡성읍 北川里(북천리)에서 피살.

金洙鉉(김수현·56) 광복 후 부안읍교회와 진도읍교회에서 시무하던 중 6·25 전쟁 후 진도읍에서 멀리 떨어지지 않은 수문 밑 바다에 수장되었다.

金禮鎭(김예진·53) 서울 후암교회 목사. 8월2일 11시경 서울 신당동에서 여러 명의 북한군이 연행하여 군용차로 납북하였다. 김예진 목사는 정부가 6·25 직후에 조사한 피살자명부에 수록되어 있고, 「기독교대백과사전」에도 8월2일 공산군에게 체포되어 미아리 골짜기에서 피살된 것으로 기록되어 있으나 1956년에 적십자사에서 납북상황을 신고토록 했을 때에 가족들이 「납북」으로 신고했다. 가족들은 혹시라도 납북된 상태로 북한에 억류되어 있을지도 모른다는 안타까운 희망을 지니고 있었기 때문일 것이다.

金允實(김윤실·34) 서울 북창동 공동교회 목사. 8월11일 체포되어 서대문형무소에 감금되었다가 9월22일 피살.

金正福(김정복·61) 장로교 목사. 소록도교회에서 나환자를 대상으로 목회하던 중 6·25 전쟁 후 체포되어 고흥 내무서에 감금되었다가 공산군이 후퇴하던 9월28일 애국청년 30여 명과 함께 고흥읍 뒷산에서 피살.

공산군이 쇠창으로 찔러 죽여

金宗仁(김종인·51) 전남 법성포교회(장로교) 목사. 9월29일 공산군에 끌려가 어느 무밭에서 독살당하였고 부인과 두 딸, 한 아들을 포함한 교인 24명도 순교.

金鍾漢(김종한·45) 전북 만경교회(장로교) 목사. 김제군 백산면 신기리교회를 개척하여 목회하다가 1950년 같은 군의 만경교회에 부임. 9·28 수복과 함께 후퇴하던 공산군은 김종한 등 교인 15명을 김제 내무서 뒤뜰 우물에 생매장하였다. 이때 금산교회 장로 조기남, 주교 교사 김윤철, 대송교회 장로 정기봉을 비롯하여 김형배, 하치오, 김성두, 권태술 등을 죽였고 대창교회 목사 안덕윤을 잔인하게 창칼로 찔러 살해.

金周鉉(김주현·41) 전북 완주군 삼례후정교회 목사. 9월27일 전주 내무서 뒤뜰에서 몽둥이에 맞아 피살. 「피살자명부」에는 7월27일 전주형무소에서 피살된 것으로 적혀 있다.

都福日(도복일·37) 충남 당진교회 삽교교회 목사. 9월21일 공산군에 체포되어 삽교 근방에서 피살.

朴錫炫(박석현·52) 광주 양림교회(장로교) 목사. 9월27일경 장모인 전도사 羅玉梅(나옥매), 부인 金貴南(김귀남), 아들 박원택과 함께 전남 영암군 학산면 상월리에서 피살.

朴淵瑞(박연서·62) 대한기독교서회 목사. 대한기독교서회 편집부장을 지냈다. 정치보위부에 구금되었다가 8월15일 서대문형무소에서 피살. 9월19일 피살설도 있다.

裴永石(배영석·46) 전남 강진읍교회 목사. 8월6일 강진읍 장터에서 피살.

白南鏞(백남용·54) 복음교회 목사. 과도정부 입법위원을 지냈고 전북 김제에서 목회했는데 공산군 점령 치하에도 예배인도를 계속하다가 8월28일 연행되었다. 9월27일 퇴각하는 공산군에게 피살.

孫良源(손양원·50) 전남 여수 나병원 애양원교회(장로교) 목사. 9월13일 애양원에서 공산군에게 체포되어 여수경찰서에 구치되었다 28일 미평공동묘지에서 조상학 목사와 함께 피살.

安德允(안덕윤 또는 德潤·53) 전북 김제군 죽산면 대창리교회 목사. 일제시대 2년 5개월 동안 광주형무소에서 복역하던 중 광복을 맞아 출옥. 1950년 9월27일 대창리교회 앞 들판에서 공산군이 쇠창으로 찔러 죽였다.

元昌權(원창권·51) 전남 영광읍교회(장로교) 목사. 공산군이 진주한 후 피난 가다가 열한 살 난 아들과 임신 7개월의 부인이 함께 피살.

劉東熙(유동희·44) 「피살자명부」의 제주도 피살자에 등재되어 있다. 1950년 7월4일 평양 정치보위국에서 피살되었는데 어떤 경위로 평양에서 피살되었는지는 알 수 없다. 본적이 대동군 시족면 호남리이며 주소는 강동군 원탄면 송오리인 것으로 보아 북한 출신으로 월남하여 제주도에 거주하다가 국군을 따라 북한에 갔다가 피살된 것으로 추측된다.

심한 매를 맞고 피살

柳允洙(유윤수·51) 1950년 9월27일 전북 정읍군 신태인읍 인교동에서 피살.

李用善(이용선·45) 전남 구례읍 교회 목사. 공산군이 후퇴한 이후 1950년 12월9일 순천노회에 참석하고 귀가하던 중 지리산에 숨어 있던 공비들에게 피살.

李龍仁(이용인·38) 목사. 1950년 10월7일, 전남 영광군 춘남리 설도에서 피살.

李載珪(이재규·50) 전북 황등교회(장로교) 목사. 1950년 7월26일 오후 5시 전북 익산군 황등면 황등교회 사택에서 내무서원 2명에게 연행 납치된 후 변영수(장로), 안인호(집사), 이성권(청년회장)과 함께 피살.

李鐘德(이종덕·67) 충남 강경교회(침례교) 목사. 9월28일 공산군이 납치하여 금강 강변에서 총살.

林鍾憲(임종헌·44) 전북 고창읍교회 목사. 10월25일 고창읍내에서 피살. 「한국기독교회사」에는 9월28일 오후 2시 고창읍 뒷산에서 총살로 기록.

全仁善(전인선) 서울 남창동교회(장로교) 목사. 서대문형무소에서 옥사.

鄭仁泰(정인태·34) 전남 무안군 몽탄교회(장로교) 목사. 공산군에게 교회당을 빼앗기고 고향인 함평으로 내려갔다가 퇴각하는 공산군에게 체포되어 10월24일 죽창에 찔려 피살. 그의 아버지 정재련(전도사)도 같은 해 12월6일 함평에서 공산군에게 피살.

趙興植(조흥식·37) 「기독교대백과사전」에는 「장로교 전도사이며 8월21일 빨치산에게 붙들려 간 후 팔치골에서 피살」. 한편 「피납치자명부」에는 목사로 기록되어 있고 「10월20일 전북 진안군 성수면 좌포리에서 납북」.

崔感恩(최감은·46) 위의 유동희 목사와 같은 경우이다. 「피살자명부」의 제주도 편에 등재되어 있는데 10월12일 평양 동창리 63번지 자택에서 피살되었다. 어떤 경위로 평양에서 피살되었는지는 알 수 없다.

崔明吉(최명길·44) 전남 목포 연동교회(장로교) 목사. 8월 초순 목포 건너편 둥근섬에서 예배를 보기 위해 교인 20여 명과 배를 기다리던 중 공산군에게 체포되어 영암군 삼호분주소로 연행되어 그곳에서 심한 매를 맞고 피살.

黃德柱(황덕주 또는 德周·47) 공주형무소 형목. 감리교 목사. 8월20일 강원도 원주 내무서에서 피살.

[소속, 납북 일자 또는 장소가 확실치 않은 목사]

金仁善(김인선) 장로교 목사. 서울에서 목사로 재직하던 중 피살.

劉鍾鶴(유종학·63) 명동교회(감리교) 목사. 공산군이 납치 살해하였다.

이종도 제주도 제1대 목사.

임인재 전남 해제 중앙교회 목사.

전병무 경북과 울릉도에서 활동한 목사.

[전도사(24)]

高永昊(고영호·27) 전북 익산군 낭산면 호암리 낭산교회 전도사. 9월29일 낭산면 방공호에서 피살.

金奎興(김규흥·59) 전도사. 9월14일 인천경찰서에서 피살.

金鳳河(김봉하·33) 충남 문산교회 전도사. 「피살자명부」에 7월31일 대전형무소에서 피살로 되어 있는 金鳳洞(김봉동)과 같은 사람으로 추정된다. 「피납치자명부」에는 7월23일 충남 서천군 문산면 수암리에서 납북.

羅玉梅(나옥매·50) 전남 영암군 상월교회 전도사. 일제시대에는 신사참배를 거부하여 4년 5개월간 목포형무소에서 옥고를 치렀다. 9월27일경 광주 양림교회 목사인 사위 朴錫鉉(박석현)과 딸 김귀남, 외손자 박원택 그리고 다른 교역자와 함께 전남 영암군 학산면 상월리에서 피살.

文俊卿(문준경·59) 전남 신안군 임자성결교회 전도사. 10월7일 전남 신안군 후증도 중동리 백사장에서 피살.

朴惠源(박혜원·37) 전도사. 8월13일 춘천형무소에서 피살.

吳秉吉(오병길·54) 전북 부안군 백산면 평교교회 전도사. 9월9일 공음면 내무서 뒤뜰에서 피살. 이튿날 같은 장소에서 두 아들과 며느리도 처형당했다. 이때 집사 김영해 등 덕암교회 교인 22명이 집단 피살.

李光年(이광년·34) 전북 고창군 대산면 사거리교회(장로교) 전도사. 10월16일 공산군에 체포되어 피살. 「한국기독교회사」에는 고창군 공음면 덕암교회 전도사로 기록.

李德奉(이덕봉·51) 충남 금산군 수영리교회(장로교) 전도사. 9월22일 금산 비름고개에서 피살.

李馬太(이마태·31) 전북 정읍군 영원면 영성교회(장로교) 전도사. 9월25일 공산군에게 체포되어 전주형무소에 수감되었다가 27일 피살.

鄭在鍊(정재련·64) 전남 함평 구봉교회(장로교) 전도사. 12월6일 함평에서 공비들에게 피살. 피살된 전남 무안군 몽탄교회 목사 鄭仁泰(정인태)의 아버지.

趙龍擇(조용택·48) 전남 곡성군 옥과교회(장로교) 전도사. 전남 화순군 화학산에 피신하다가 9월29일 퇴각하는 공산군에게 피살.

朱三植(주삼식·54) 전남 무안군 삼향면 옥암리교회(장로교) 전도사. 7월30일 공산군에게 체포되어 혹심한 고문에 시달리다가 마을 뒷산에서 피살.

池漢永(지한영·41) 전남 여천군 율촌면 장천교회 전도사. 9월28일 미평공동묘지에서 조상학, 손양원 목사 등과 함께 피살.

[소속, 납북 일자 또는 장소가 확실치 않은 전도사]

김대업 전남 해제 중앙교회 전도사.

金仁奉(김인봉·37) 전남 영암군 순회 전도사. 공산군에게 붙잡혀 피살. 장인은 피살된 장로 박병근.

김인재 전남 광주 선교부 전도사.

魯洪均(노홍균) 전남 영암군 서호교회, 매월교회 전도사.

朴淳信(박순신) 서울 영등포 목동교회 전도사. 공산군 패잔병에게 발각되어 피살.

申德哲(신덕철·40) 전남 영암군 학산면 상월리교회 전도사.

신복균 전남 강진군 해남읍교회 전도사.

오교남 전남 진도 벽파교회 전도사.

鄭連行(정연행·62) 전남 옥구군 혜성교회 전도사.

조상학 경남 하동군 하동읍교회 전도사.

[장로(33)]

전세 불리해지자 학살

姜聲振(강성진·59) 전북 만경교회 장로. 9·28 수복 때 후퇴하던 공산군에 의해 목사 김종한 등 교인 15명과 함께 피살.

金桂洙(김계수·51) 전남 목포 연동교회 장로. 8월 초순 최명길 목사와 함께 체포되어 피살.

金東欽(김동흠·33) 전남 영암군 영암읍 서남리 영암읍교회 시무 장로. 10월6일 밤 공비에게 붙들려 월출산 기슭에서 피살.

金斗炳(김두병·45) 전주 중앙교회 장로. 전주 광장에서 열린 인민재판에서 심한 구타를 당했으며 9월27일 전매국 창고에서 피살. 한편 정부의 「피살자명부」에는 이름이 金斗煥(김두환)으로 되어 있다.

金相天(김상천·54) 전북 완주군 봉동면 제내리교회 장로. 전세가 불리하자 공산군이 소방서 창고에 우익청년을 포함하여 50여 명을 감금하였다가 9월27일 집단 살해.

金容善(김용선·45) 전남 담양읍교회 장로. 10월5일 담양읍 남산 기슭에서 공비들에게 피살.

金應洛(김응락·45) 서울 영락교회 장로. 9월 영락교회에서 피살.

金在俊(김재준·49) 충남 금성군 금성면 상가리교회 장로. 8월22일 금성면 화림리 구주바위 골짜기에서 장로 김희식과 함께 피살.

金正鉀(김정갑·42) 「피살자명부」에는 金匹鉀(김필갑)이라는 장로가 8월23일 피살로 되어 있고, 「납북자명부」에는 金正鉀(김정갑)이 8월5일 전북 부안군 상서면에서 납북으로 되어 있다.

金鍾五(김종오·33) 「피살자명부」에는 8월12일 대전형무소에서 피살. 「피납치자명부」에는 9월7일 납북.

金平國(김평국·71) 전남 영광군 묘량교회 장로. 9월18일 묘량교회 뜰에서 인민재판을 받고 가족 8명과 같은 교회 신도 김윤환의 가족 18명이 집단 피살. 「피살자명부」에는 金平局(김평국)이 9월10일 묘량면 신천리에서 피살로 기록.

金顯慶(김현경·44) 전북 완주군 봉동면 제내리교회 장로. 9월27일 같은 교회 장로 김상천과 함께 9월27일 소방서 창고에서 피살.

金揮男(김휘남·33) 전북 임실군 관촌면 관촌장로교회 장로. 8월25일 관촌면 광장에서 인민재판에 회부되어 피살. 「피살자명부」에는 金體男(김체남)이 7월27일 관촌면 사선대에서 피살.

金熺植(김희식) 충남 금산군 군복면 외부리교회 장로. 8월22일 공산군에게 체포되어 금성면 화림리 구주바위 골짜기에서 장로 김재준과 함께 피살.

朴炳根(박병근·59) 전남 함평군 나산교회 장로. 8월5일 내무서원에게 연행되었는데 공산군이 후퇴할 때 함평읍내 향교리 뒷산 중턱에서 피살. 광주 숭일중학교 5학년이었던 둘째 아들 金圭(금규)도 공산당에게 총살당했고 전도사였던 사위 金仁奉(김인봉)도 9·28 수복 후 도피하던 공산군에게 붙잡혀 피살.

白南哲(백남철·53) 충남 부여군 홍산교회 장로. 「피살자명부」에는 9월26일 부여군 홍산면 남촌리에서 피살. 「피납치자명부」에는 8월18일 납북.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.JPG)

.JPG)